皆さんは業務上、英語とタイ語のどちらを使っていますか? 各々のミックスであったり、あるいは従業員の方ができるのであれば日本語だったりするかもしれませんね。母語を異とする人々とのコミュニケーションは得意ですか?

昔、母と中国の市場に行ったとき、ガイドブックで覚えたトラベル中国語で必死に話そうとしていた私を尻目に、母は日本語で話し続け、売り子さんは中国語で話し続けていたにもかかわらず、会話が成立し、互いに気分良さそうに売買も成立したのには、敗北感と共にえもいわれぬ感動も覚えました。タイでも、互いに相手の言語に長けているわけではなくても、身振り手振りで通じ合うという場面を割と目にしますが、皆さんはいかがでしょうか?

そんなことを思うとき、1971年にアメリカの心理学者アルバート・メラビアンがその著書『Silent messages』※1(邦題:非言語コミュニケーション)※2に示した結論(いわゆる「メラビアンの法則」)が頭をよぎります。それは、次のような内容です。

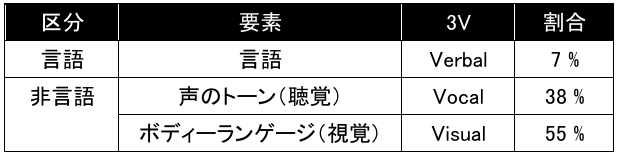

●人と人とが直接顔を合わせるコミュニケーションには基本的に「言語」、「声のトーン(聴覚)」、「ボディーランゲージ(視覚)」の3つの要素(3V)がある。

●これらの要素が「矛盾した内容を送っている場合」、メッセージ伝達に占める各々の割合は以下のとおり。

●メッセージを正しく伝達するためには、これら3つの要素が一致して相互補完する必要がある。

●要素間に不一致や矛盾が発生した場合、受け手はコミュニケーションにおいて優勢な要素を受け入れる傾向がある。

●つまり、言語そのもの(7%)よりも、非言語コミュニケーション(38%+55 %)が信用される。

「矛盾した内容を送っている場合」の実験では、「好意」と「反感」が織り交ぜられ、例えば、何かの失敗に対して「マイペンライ(大丈夫)」と言うのに、声のトーンが低く暗く、ボディーランゲージでは手を左右に振るのではなく仁王立ちの腕組みをしているなんてことが想定されます。そうなると、皆さんも、その本音は「大丈夫ではない」と解釈されるのではないでしょうか。

件の母の例では、言語的には矛盾した内容どころか、市場の売り子さんとお互いにチンプンカンプンな言葉を発し続けたわけですが、声のトーンとボディーランゲージで、好意や同意、あるいはその逆はしっかり伝え合い、通じ合っていました。そして一つ付け加えるなら、「買いたい」「売りたい」という目標・ゴールが最初から合致していたことや、自分の「買いたい」「売りたい」を叶えてくれる相手という期待が大きかったのかもしれません。

高度な議論が必要な場面において非言語要素だけで乗り切ることは難しいと思いますが、語学コンプレックスを抱えていらっしゃる方には、コミュニケーションにおける非言語要素の大事さ、言い換えるなら、何か言葉を間違えたり、そもそも然るべき単語を知らなかったりしても、声のトーンや表情・身振り手振りで補完できる領域が大きいことは、励まされる情報となるのではないでしょうか?

「微笑みの国」と呼ばれるタイの微笑みには13種類(コラム:タイ人の微笑み13種類) ※3あり、高度な表情駆使力・読解力を持つタイの人たちの本音を理解するのはそれほど簡単ではないかもしれませんが、入り口としては、外国人とのコミュニケーションにも比較的慣れ、言葉が通じない人に対しても何とか助けようという心を持ってくれる人が多いタイでは、色々考え込んだり、勉強してからと構えたりするよりも、とにかく体当たりでコミュニケーションをとってみるのもいいでしょう。

※1 https://www.academia.edu/23744443/Albert_Mehrabian_Silent_Messages

※ 2 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001801949

※3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161503169420215&id=304416475214&set=a.10161503168905215